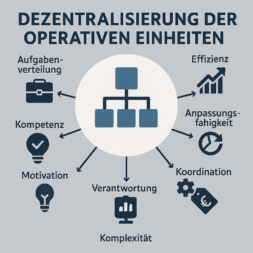

Die Dezentralisierung operativer Einheiten ist ein Organisationsprinzip, bei dem Entscheidungsbefugnisse und operative Aufgaben von einer zentralen Leitungsebene auf untergeordnete Einheiten übertragen werden. Diese Einheiten können entweder geografisch verteilt oder funktional spezialisiert sein, etwa auf Bereiche wie Vertrieb oder Controlling. Ziel dieser Struktur ist es, die Effizienz, Reaktionsgeschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit einer Organisation zu verbessern. Gleichzeitig soll die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden gestärkt werden, was wiederum ihre Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen fördern kann.

Ein zentrales Element der Dezentralisierung ist die Aufgabenverteilung:

Verantwortung und Kompetenzen werden bewusst auf mehrere operative Einheiten aufgeteilt. Damit verbunden ist die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen an Führungskräfte auf niedrigeren Ebenen. Diese können dadurch schneller auf spezifische Anforderungen vor Ort oder in bestimmten Fachbereichen reagieren, ohne lange Abstimmungsprozesse mit der Zentrale durchlaufen zu müssen.

Die Vorteile dieser Organisationsform sind vielfältig:

Besonders hervorzuheben ist die Beschleunigung von Entscheidungsprozessen, da Entscheidungen direkt dort getroffen werden können, wo die operativen Abläufe stattfinden. Zudem erhöht die Dezentralisierung die Flexibilität der Organisation, was besonders in dynamischen Märkten oder bei regional unterschiedlichen Anforderungen von Vorteil ist. Ein weiterer Pluspunkt ist die höhere Mitarbeitermotivation: Wer mehr Verantwortung und Gestaltungsspielraum erhält, ist oft engagierter. Außerdem wird die Zentrale entlastet, sodass sich das Topmanagement stärker auf strategische Aufgaben fokussieren kann, anstatt sich mit operativen Details beschäftigen zu müssen.

Trotz dieser Vorteile bringt die Dezentralisierung auch Herausforderungen mit sich:

Ein zentrales Risiko liegt in der fehlenden Qualifikation oder Bereitschaft der Mitarbeiter, die übertragene Verantwortung kompetent zu übernehmen. Die erfolgreiche Umsetzung setzt daher gezielte Schulungen und eine sorgfältige Auswahl der Führungskräfte voraus. Ein weiterer kritischer Punkt ist die klare Abgrenzung der Zuständigkeiten. Ohne eindeutige Aufgabenverteilung besteht die Gefahr von Kompetenzkonflikten, Doppelarbeit oder ineffizienten Abläufen.

Zusätzlich erfordert die Dezentralisierung eine effiziente Koordination zwischen den einzelnen Einheiten und der Gesamtorganisation. Ein Mangel an Abstimmung kann zu uneinheitlichen Standards, erhöhtem Kommunikationsaufwand oder sogar widersprüchlichen Entscheidungen führen. Auch die Kostenstruktur kann sich verändern: Zwar kann die Organisation insgesamt effizienter werden, jedoch können auch Mehrkosten entstehen – etwa durch zusätzliche Kontrollinstanzen oder parallele Prozesse in verschiedenen Einheiten. Schließlich steigt mit wachsender Dezentralisierung auch die Komplexität der Organisation, was höhere Anforderungen an das Management und die Steuerung der Gesamtstruktur stellt.

Insgesamt bietet die Dezentralisierung operative Vorteile, wenn sie gut geplant und umgesetzt wird. Sie erfordert jedoch klare Strukturen, geeignete Mitarbeitende und eine durchdachte Koordination, um die Potenziale auszuschöpfen und typische Fallstricke zu vermeiden.